ISEB学生派遣プログラム

【2024年度】第75回 IACミラノ大会 NEW!

| 派遣期間 | 2024年10月11日(金)~10月20日(日) |

|---|---|

| 派遣先 | イタリア・ミラノ |

主なスケジュール

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 13日(日) | ●ISEBプログラム(Orientation、Cross-Culture Team Building Activities、Student Presentation) |

| 14日(月) | ●IACプログラム(Opening Ceremony、Plenary、Welcome Reception) ●JAXAプログラム(星出宇宙飛行士対談) |

| 15日(火) | ●IACプログラム(Plenary、Technical Session、IP Session) ●ISEBプログラム (Head of Agency Q&A Session) ●JAXAプログラム(JAXA理事長・理事懇談会、宇宙科学研究所所長懇談会) |

| 16日(水) | ●IACプログラム(Plenary、Technical Session、IP Session) |

| 17日(木) | ●IACプログラム(Plenary、Technical Session、IP Session) ●ISEBプログラム (JAXA Student Presentation、ESA Student Presentation、Culture Experience & Dinner) |

| 18日(金) | ●IACプログラム(Technical Session、IP Session、Closing Ceremony) |

◆IAC(国際宇宙会議)について

International Astronautical Congress(国際宇宙会議、IAC)は、International Astronautical Federation(国際宇宙航行連盟、IAF)が主催する世界最大規模の宇宙会議です。毎年秋に開催され、最新の宇宙開発計画や学術研究成果の発表の場として、各国の宇宙機関、学者、研究者、企業、学生などが参加しています。IACは1949年に第1回が開催され、2024年には第75回がイタリアのミラノで開催されました。

◆ISEB学生派遣プログラムについて

本プログラムは、IAC公式プログラムに加え、ISEB参加機関・団体(AEM(Agencia Espacial Mexicana、メキシコ宇宙機関)、CNES(Centre National d'Etudes Spatiales、フランス国立宇宙研究センター)、CSA(Canadian Space Agency、カナダ宇宙庁)、ESA(European Space Agency、欧州宇宙機関)、JAXA(宇宙航空研究開発機構)、KARI(Korea Aerospace Research Institute、韓国航空宇宙研究院)、NASA(National Aeronautics and Space Administration、アメリカ航空宇宙局)、VSSEC(Victorian Space Science Education Centre、ビクトリア宇宙教育センター))が協力して実施する国際交流プログラムへの参加機会を大学生・大学院生に提供するものです。幅広い分野で将来の宇宙活動を担う学生に向け、学術・人材交流を通じて宇宙分野の知見を深め、国際理解と親善の促進、研究成果の発表を行うなど、人材育成を目的に毎年IAC会期中に実施しています。JAXAは、選抜した日本の大学生・大学院生を本プログラムに派遣しています。2024年度は、ISEB参加機関から派遣された77名(CNES:6名、CSA:15名、ESA:24名、 JAXA:10名、KARI:8名、NASA:12名、VSSEC:2名)の学生がこのプログラムに参加しました。

以下は、ISEB学生派遣プログラムに参加した日本の学生の皆さんの感想を交えた活動報告です。

※記載されている学生の所属大学・学年は、IAC2024当時(2024年10月現在)のものです。

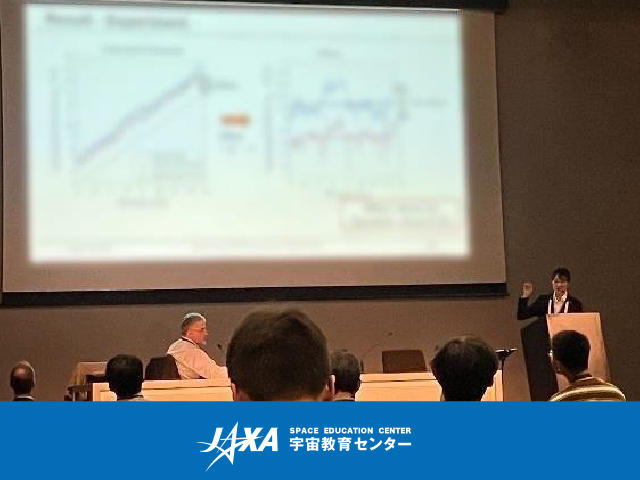

◆IACプログラム(Technical session他)

今年は9名のJAXA派遣学生がTechnical session もしくはInteractive Presentationで発表しました。

参加学生の声

IACの会期中は、様々な学術セッションやイベントに参加した。自分の発表は初日で、初めての国外の国際学会での発表で非常に緊張したが、問題なく発表できたのみならず、ポーランドの学生から非常に興味を持ってもらい、共同研究が立ち上がりつつあるなど、まさに研究の国際協力の進み方を、身をもって経験することができて大変良い経験であった。学術セッションでは、ESAの編隊飛行ミッションであるProba-3の詳細が公開されて様々なトークが行われており、非常に学びのある機会になった。日本では編隊飛行はまだまだ発展途上である中、日本から来た編隊飛行の研究者の方とともにESAの研究について議論をする機会は、今後の研究活動に大きく資する機会となった。

IACの会期中は、様々な学術セッションやイベントに参加した。自分の発表は初日で、初めての国外の国際学会での発表で非常に緊張したが、問題なく発表できたのみならず、ポーランドの学生から非常に興味を持ってもらい、共同研究が立ち上がりつつあるなど、まさに研究の国際協力の進み方を、身をもって経験することができて大変良い経験であった。学術セッションでは、ESAの編隊飛行ミッションであるProba-3の詳細が公開されて様々なトークが行われており、非常に学びのある機会になった。日本では編隊飛行はまだまだ発展途上である中、日本から来た編隊飛行の研究者の方とともにESAの研究について議論をする機会は、今後の研究活動に大きく資する機会となった。

東京大学大学院 王方成

参加学生の声

私はIACにおいて、Interactive Presentationに参加し、宇宙機の姿勢制御に関する発表を行いました。この発表では、宇宙機で一般的に用いられている姿勢制御器であるクォータニオンフィードバックを対象とし、その制御系の性能を向上するためのデータに基づく自動的なゲインチューニング法を提案しました。海外で行う国際学会への参加・発表は今回が初めてであり、大変緊張しましたがISEB参加学生の皆さんが応援に来ていただき、堂々と発表を行うことができました。Interactive Presentationはパワーポイント等によるスライド発表と異なり、タッチパネルによって動的に詳細内容がポップアップする機能を持ったポスターによって発表を行います。ポップアップしていない状態のポスターでも分かりやすさを維持しながら、発表時にも分かりやすく見せられるように情報を配置し、口頭での説明と合わせて操作することは難しかったですが、事前に画面を操作しながら発表練習をしていたため滞りなく発表を行うことができました。

私はIACにおいて、Interactive Presentationに参加し、宇宙機の姿勢制御に関する発表を行いました。この発表では、宇宙機で一般的に用いられている姿勢制御器であるクォータニオンフィードバックを対象とし、その制御系の性能を向上するためのデータに基づく自動的なゲインチューニング法を提案しました。海外で行う国際学会への参加・発表は今回が初めてであり、大変緊張しましたがISEB参加学生の皆さんが応援に来ていただき、堂々と発表を行うことができました。Interactive Presentationはパワーポイント等によるスライド発表と異なり、タッチパネルによって動的に詳細内容がポップアップする機能を持ったポスターによって発表を行います。ポップアップしていない状態のポスターでも分かりやすさを維持しながら、発表時にも分かりやすく見せられるように情報を配置し、口頭での説明と合わせて操作することは難しかったですが、事前に画面を操作しながら発表練習をしていたため滞りなく発表を行うことができました。

東京工業大学 尾関優作

◆ISEB プログラム① Orientation・Cross-Culture Team Building Activities

ISEB学生と職員が会場に集まり、各宇宙機関の教育長による自己紹介やプレゼンテーション、プログラムのオリエンテーションが行われました。その後、学生たちは、事前にチーム分けされたメンバー同士で自己紹介をし、チーム全員の共通点を見つけ出すなどのアイスブレークの時間を過ごしました。後半には、一部の学生が研究発表をおこなう機会も設けられました。

参加学生の声

ISEBの活動初日に設けられたグループワークは、プログラム中の1週間に渡って、与えられたミッションをこなすグループタスクの、アイスブレイク的な意味合いを持っていた。振り返ると、あのグループワークにかなり助けられたと感じている。同世代ではあるが、他機関から派遣された学生達はもちろん見知らぬ他人。人見知りしがちな自分が打ち解けたのは、グループ全員で昼食を取りながら自己紹介をし、お互いのバックグラウンドをゆっくりと学び合い、そして皆が宇宙を愛し、かつ自身の取り組み・活動に誇りを持っていることに気付けたからだと思う。実際のところ表面的な英語力に限らず、コミュニケーション能力の面で自身はグループの中で劣っていた存在だと思う。それでもグループの中でお互いの取り組み・考え方・宇宙への情熱を、お互いにリスペクトし合える土壌が既に形成できていたから、その後の活動でもグループの為に自信を持って行動することが出来た。

ISEBの活動初日に設けられたグループワークは、プログラム中の1週間に渡って、与えられたミッションをこなすグループタスクの、アイスブレイク的な意味合いを持っていた。振り返ると、あのグループワークにかなり助けられたと感じている。同世代ではあるが、他機関から派遣された学生達はもちろん見知らぬ他人。人見知りしがちな自分が打ち解けたのは、グループ全員で昼食を取りながら自己紹介をし、お互いのバックグラウンドをゆっくりと学び合い、そして皆が宇宙を愛し、かつ自身の取り組み・活動に誇りを持っていることに気付けたからだと思う。実際のところ表面的な英語力に限らず、コミュニケーション能力の面で自身はグループの中で劣っていた存在だと思う。それでもグループの中でお互いの取り組み・考え方・宇宙への情熱を、お互いにリスペクトし合える土壌が既に形成できていたから、その後の活動でもグループの為に自信を持って行動することが出来た。

早稲田大学大学院 阪井健人

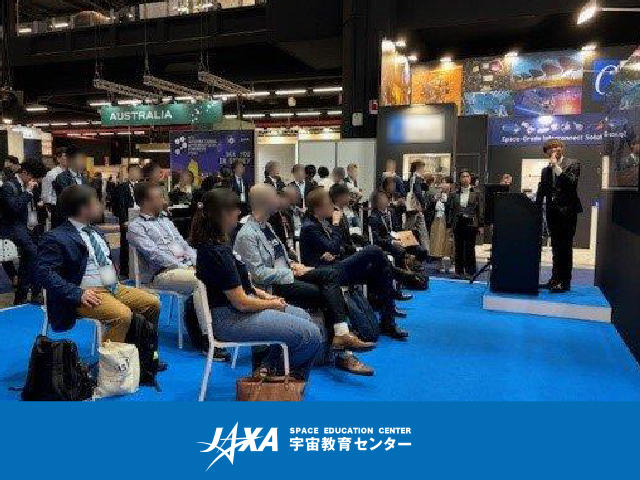

◆ISEB プログラム② Head of Agency Q&A Session

本セッションは、ISEBを構成する各国宇宙機関の代表者5名がISEB学生の質問に答える質疑応答形式で進行しました。セッションの聴講者はISEB学生のみならず、IACに参加する世界各国の学生たちも招待され、盛況のうちにセッションを終えました。

セッションに参加した代表者

- Lisa Campbell, President, Canadian Space Agency (CSA)

- Marco Ferrazzani, Director of Internal Services, European Space Agency (ESA)

- Hiroshi Yamakawa, President, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

- Pascale Ultré-Guérard, Deputy Director of Programme Strategy, Centre National d'Études Spatiales (CNES)

- Pam Melroy, Deputy Administrator, National Aeronautics and Space Administration (NASA)

参加学生の声

HoA QA Sessionでは、CSA、JAXA、NASA、ESA、CNESの機関長にISEB学生からの質問に答えていただきました。私はNASAの機関長に質問する機会をいただき、「将来の有人宇宙輸送システムの開発において、安全性の次に重要なことは何だと思いますか。」という質問をしました。答えとしては「エネルギー」というキーワードをいただき、人を生かすシステムには安定したエネルギー供給が必要不可欠で、いかにエネルギーを確保し、保管し、効率よく使うかが重要であるというお話をいただきました。私はこれまで、有人の宇宙輸送というと安全性に目がいきがちでしたが、人を運ぶ上でのエネルギーの重要性について考えるきっかけをいただきました。また、自身の質問だけではなく、他の同年代の学生がしている質問も興味深いものが多く、学びの多い機会となりました。

HoA QA Sessionでは、CSA、JAXA、NASA、ESA、CNESの機関長にISEB学生からの質問に答えていただきました。私はNASAの機関長に質問する機会をいただき、「将来の有人宇宙輸送システムの開発において、安全性の次に重要なことは何だと思いますか。」という質問をしました。答えとしては「エネルギー」というキーワードをいただき、人を生かすシステムには安定したエネルギー供給が必要不可欠で、いかにエネルギーを確保し、保管し、効率よく使うかが重要であるというお話をいただきました。私はこれまで、有人の宇宙輸送というと安全性に目がいきがちでしたが、人を運ぶ上でのエネルギーの重要性について考えるきっかけをいただきました。また、自身の質問だけではなく、他の同年代の学生がしている質問も興味深いものが多く、学びの多い機会となりました。

九州大学大学院 奈良知璃

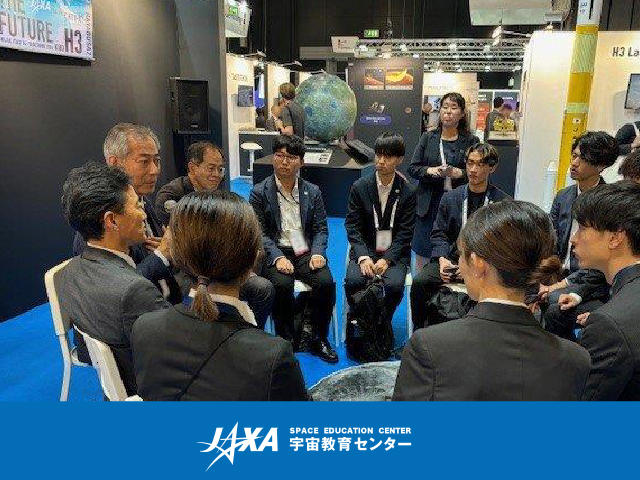

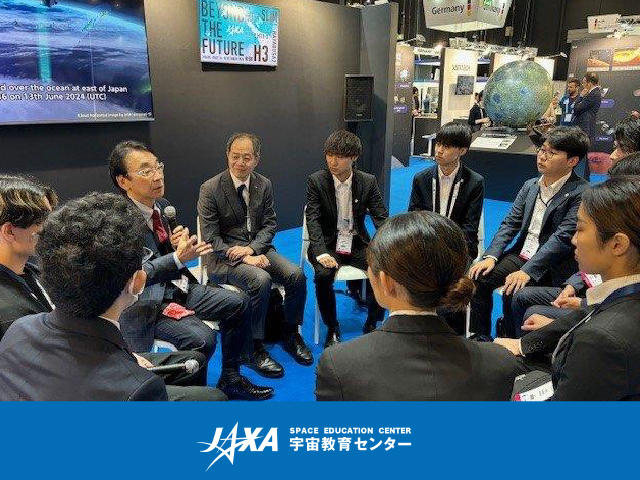

◆JAXAプログラム①(JAXA理事長・理事懇談会、宇宙科学研究所所長懇談会)

JAXA派遣学生とJAXA山川理事長、佐藤理事、宇宙科学研究所國中所長の懇談会を開催しました。

参加学生の声

宇宙研所長やJAXA理事長との対談では、日本の宇宙開発が目指す方向性や、他国にはない強み、そしてその中での日本の役割について具体的なビジョンを伺うことができ、とても興味深い内容でした。特に私がJAXA理事長に月周辺のスペースデブリ問題について質問をした際、IACの裏でも各国間で月周辺のデブリ問題について議論が進められていることを知り、大きな衝撃を受けました。これまで月周辺のデブリ問題は、地球軌道上のデブリ問題と比較して、より長期的な未来の課題だと考えていました。しかし、既に国際的な議論が始まっていることを知り、月開発の進展がこれほど早いペースで進んでいることを改めて実感しました。

宇宙研所長やJAXA理事長との対談では、日本の宇宙開発が目指す方向性や、他国にはない強み、そしてその中での日本の役割について具体的なビジョンを伺うことができ、とても興味深い内容でした。特に私がJAXA理事長に月周辺のスペースデブリ問題について質問をした際、IACの裏でも各国間で月周辺のデブリ問題について議論が進められていることを知り、大きな衝撃を受けました。これまで月周辺のデブリ問題は、地球軌道上のデブリ問題と比較して、より長期的な未来の課題だと考えていました。しかし、既に国際的な議論が始まっていることを知り、月開発の進展がこれほど早いペースで進んでいることを改めて実感しました。

名古屋工業大学大学院 川瀬幹己

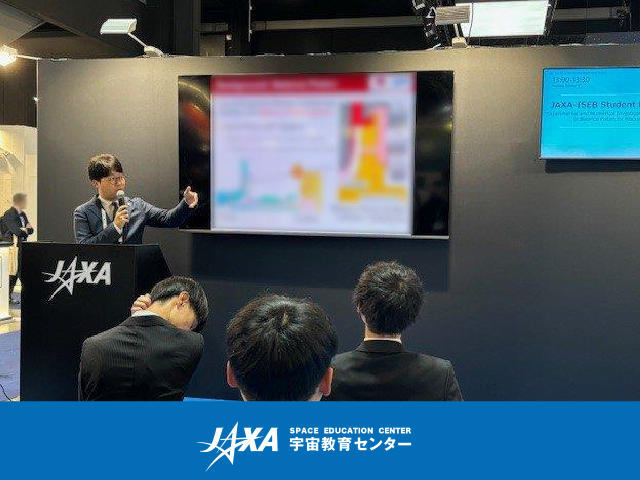

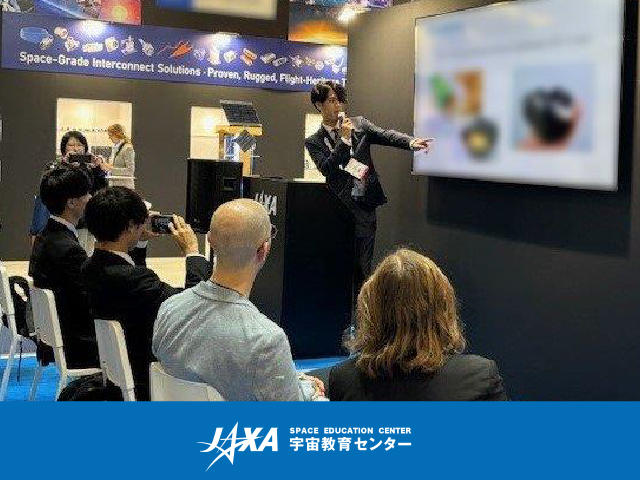

◆ISEB プログラム③ JAXA Student Presentation (Lunchtime session)

JAXA派遣学生のうち4名は、IAC会場内のJAXA展示ブースで各自研究発表を行いました。司会も派遣学生が務めました。聴衆はISEB学生のみならず、IACに参加する一般の方も集まりました。

◆ISEBプログラム ④ Culture Experience & Dinner

JAXA派遣学生は他宇宙機関の派遣学生と一緒に、開催地ミラノを歩いて回るCulture Experience とISEBプログラムを締めくくるディナーに参加しました。

おわりに・・・

今年度は10名の学生がJAXAの派遣学生としてISEBプログラムに参加しました。JAXA派遣学生の参加報告書より一部抜粋した文章と写真を掲載いたします。

【今後の進路選択において本プログラムの参加経験が与えた影響】

新井天(東京大学大学院 工学系研究科・航空宇宙工学専攻 博士課程1年)

- 主に影響された2点を報告する。1点目はフットワークを軽く、向上心に沿って所属機関を変えていくことである。山川理事長が転職を通して世界が2倍に増えたとおっしゃっていたことや、ヨーロッパ圏の転職スパンの速さを今回のIAC、ISEBで目撃した。現在大学機関で所属しているが、ほとんどの時間を一つの研究室で過ごしている。他研究室に入り込み活動することによって、今まで学習できなかった技術や知識を効率よく学びたいと感じた。そのため、研究室に所属をしながらも多様な分野の研究者と交流し、自分の世界をこれまで以上に広げていきたい。 2つ目は周りをけん引するような人材になることである。ISEBのチームビルディング活動でチームメンバーのモチベーションを確認し、理解した上でチームの方向性をいち早く決定することが重要ではないかと感じた。方針決定を含め、チーム全体を引っ張るような能力を獲得したいと感じた。幸い、英語による会話の壁はさほど感じなかったので、今後はより堂々と意見を言えるようなマインドセットを培っていきたい。

王方成(東京大学大学院 工学系研究科電気系工学専攻 修士課程1年)

- 今回のISEB派遣によるIACへの参加は非常に濃い一週間であり、今後の自分のキャリアに大きな影響を与えることになると確信できる素晴らしい機会だった。最も良かったことは、ESAやNASAをはじめとした各国の同年代の学生たちとチームを組み活動をする機会があったことで、海外の学生たちがどんなバックグラウンドを持ち、何を考えて宇宙分野で活動し、どんな未来を目指しているのかを知ることができたことだ。日本国内で研究活動を行う中で触れられる学生の多様性は限られており、IACのような国際的な場に来ることによって、日本に来ないような学生たちとも議論できたのは素晴らしいと感じた。チームの中のメンバーは多様で、ドイツから来た物理学を専攻しながら地球観測×AIの研究をしている学部生や、衛星の電気工学の研究をしている学生など、多くの異なる背景を持つ学生と議論を交わすことで、自分の視野を大きく広げることができたように思う。

【今後の進路選択において本プログラムの参加経験が与えた影響】

尾関優作(東京工業大学 工学院機械系 修士課程2年)

- 私は本プログラムに参加することで、世界中の多くの宇宙工学を志す学生と出会うことができ、自分も彼らと同じように世界中の人々と積極的に協力し合って国際的に宇宙工学の発展に貢献したいと考えるようになりました。ISEBを通して出会った世界中の学生は、自分の大学や出身国などのコミュニティに留まるだけではなく、研究や企業の国際的なインターンに参加して自身の能力を研鑽するとともに宇宙工学の発展に寄与していました。<中略> 一つの場所やテーマに留まらず多角的に宇宙開発の発展に寄与しようとする彼らの姿勢に私は大変に刺激を受けました。自分の研究能力や語学力を向上させるだけではなく、国際的な宇宙開発コミュニティに貢献するという点で、研究留学や留学インターンは有意義であると感じました。日本の大学の研究室などで行った研究を、研究留学先で別の視点から探ったり、別のアイデアと掛け合わせたりすることで、宇宙開発に関わる新たな知を創造し、人類の宇宙開発の発展に貢献できることが理解できました。彼らと同じように私も、日本国内の自分の研究室に留まり続けるのではなく世界中まで視野を広げ、宇宙工学の発展に多角的に寄与する研究を国際的に協力して進めたいと考えるようになりました。

川瀬幹己(名古屋工業大学大学院 工学研究科工学専攻電気・機械工学系プログラム 修士課程2年)

- ISEBプログラムを通じて得た経験は、単なる学会参加にとどまらず、宇宙開発の最前線に触れる貴重な機会となりました。IAC全体は「お祭り」のような賑やかさを感じさせつつも、産業界や学術界のリーダーたちが一堂に会し、宇宙産業の現在と未来を考える場として非常に意義深いものでした。特に、宇宙開発に対する明確なビジョンを持つ参加者たちと直接議論することで、多くの刺激を受けました。 このプログラムを通じて、宇宙開発の未来について考えるとともに、その中で自分がどのような役割を果たしていくべきかを深く考えさせられました。技術的な研究や課題解決にとどまらず、社会的責任や倫理的な観点を取り入れた取り組みがこれからの宇宙開発に必要であると確信しています。この貴重な経験を今後の研究やキャリアに活かし、宇宙開発の発展に少しでも貢献できるよう努めていきたいと思います。ISEBプログラムで得た学びと出会いに感謝し、さらなる成長を目指して歩み続けます。

阪井健人(早稲田大学大学院 基幹理工学研究科 機械科学・航空宇宙専攻 博士課程2年)

- 本プログラムの参加経験は、自身の将来のキャリアパスについて再考させられ、宇宙往来の更なる活発化を目指し、ターボ機械に関する研究を切り口に宇宙輸送機器の信頼性問題に立ち向かう、一研究者を志す強いモチベーションを再確認する機会となった。プログラム中の他学生との議論の中で、航空宇宙分野は様々な分野・学問が融合して初めて形となる学問であり、日々の研究開発活動のみならず基礎・基本の習得が重要であるという意見を、みな口を揃えて述べていたのが印象的であった。自身は流体機械研究を通じて、日本の宇宙分野の更なる発展に貢献出来る研究者を目指しているが、今回のIAC・ISEBプログラム参加を通じて勝ち得た国際的発信力、そして機械・分野を横断した知見を今後とも重視し、更なる自身のスキルアップに繋げていきたい。

【本プログラムを通じて得られたこと】

芝田朋世(東京都立大学 システムデザイン研究科・航空宇宙システム工学域 修士課程1年)

- 得たものは大きく2つです。1つ目は宇宙関連の様々な分野の技術的知見です。HoAセッションでは各国機関の動向や展望を聞くことができました。特に、アルテミス計画をはじめとして月面や火星への積極的な進出が真剣に検討されていることが印象的でした。また、スペースデブリの除去など宇宙環境の問題も深刻で、国際的協力が不可欠であると感じました。 2つ目は宇宙関連分野の国内外の学生とのつながりです。話した学生は様々なバックグラウンドを持っていましたが宇宙の話で盛り上がれる人ばかりで貴重な出会いであったと思います。どのプログラムも充実していましたが、一番印象に残っているのは初日に行われたStudent Cross-Culture Team Building Activitiesです。当アクティビティでは全学生が10のグループに分かれて用意されたタスクに協力して取り組みました。特に同じグループになった学生とは研究や学生生活や文化など様々な話をすることができました。研究テーマは環境や生物、工学など様々で、学年も学部生から博士学生まで様々でしたが、将来に関して皆ビジョンを明確に持っていて非常に刺激を受けました。

藤間一輝(Texas A&M University College of Engineering Department of Aerospace Engineering 博士課程1年)

- 今回の応募に際し、有人宇宙開発や国際宇宙教育への貢献について自分なりに整理する機会を得たことは、大きな影響がありました。特に、応募時点で自分はテキサスA&M大学の博士課程への進学が決まったばかりでしたが、これまで修士課程までの研究成果や経験を振り返り、今後の研究生活の指針を見つけるきっかけとなりました。今後の進路の悩みは、米国で得た知識やスキルを日本に持ち帰って貢献するのか、それとも米国に留まって最先端の研究を追求するのか、といったことがありますが正直答えはすぐに出そうにありません。しかしながら、JAXA派遣学生として他の宇宙機関の学生と交流する中で、日本という自分のルーツが持つ価値と、それを基盤に活動することの意義を再確認することができました。

【プログラムを通じて得られたこと】

奈良知璃(九州大学大学院 工学府 航空宇宙工学専攻 修士課程2年)

- プログラム全体を通じて、大きく2つのものを得ることができました。1つは自分の考えを声に出すことの重要性を学べたことです。英語が苦手でも、まずは思ったことを話してみるとそこから自然とコミュニケーションが始まりました。言語はコミュニケーション手段に過ぎないということに本プログラムのアクティビティを通じて、気づかされました。言語を恐れずにたくさん会話できたことが、本プログラムを実り多いものにすることができた大きな要因だと感じています。もう1つは、世界中のISEB派遣学生との繋がりです。私と同じく宇宙に魅力を感じている同年代の学生との意見や情報の交換を通じて、自身の研究のモチベーションが高まり、将来の進路選択の参考になりました。帰国後も海外のISEB学生を含め連絡を取り合っており、今後も仲間として協力していけるように交友関係を続けていきたいと思います。

【今後の進路選択において本プログラムの参加経験が与えた影響】

三平舜(東京大学大学院 理学系研究科・地球惑星科学専攻 博士課程2年)

- 本プログラムへの参加を通じて、もともと決意していたアカデミアへの道をさらに強く志すようになりました。同じくアカデミアを目指す仲間たちとの交流や、異なる分野であっても志の高い人々との意見交換は、大いに刺激を受け、自らの視野を広げる貴重な体験となりました。 また、私は理学の立場からこのプログラムに参加しましたが、工学の分野で活躍する人々と交流する機会を得られたことは非常に意義深いものでした。宇宙探査において、理学と工学の協力は不可欠であり、今後の宇宙開発を担うであろう工学の人たちと繋がりを作れたことは大変貴重な機会でした。このプログラムを通じて築いた繋がりは大きな財産であり、今後も彼らとの関係を大切にし、維持していきたいと考えています。

【今後の進路選択において本プログラムの参加経験が与えた影響】

吉野果林(慶應義塾大学 理工学研究科 開放環境専攻 空間環境デザイン工学専修 修士課程1年)

- 修士修了後に、アメリカの大学院でドクターをとるか、一般企業に就職するのか悩んでいた。

- 自身が海外の大学に進学するにあたり英語が一番の課題であると感じていた。

- 海外の参加者が2個目のマスターをとっていたり、ドクターにチャレンジしたりとアカデミアで時間をかけて学んでいることを目の当たりにした。日本では、学年通りにストレートに進むことが当たり前とされているが、この経験からどんなに回り道をしてもやりたいことをやることの大切さを知った。

- 各国の人と話している中で、自身に足りないのは英語力ではないということに気づかされた。英語ももちろん改善していく必要のあるものの、話そうとする意欲、ディスカッション能力に欠けていると痛感した。みんなが話している中で、つい聞いていることが多くなっている自分にむなしさを覚えた。これからは、日本語においても積極的に発言していこうと考えた。

- 今まで私と同じような専門であっても、異なる様々な選択をしてきた人たちに出会えた。彼らとこれからも刺激しあうとともに、自身の進路を考える参考にすることができた。

参加前:

参加後: