<全授業を通した指導目標>

自然に親しみ、意欲を持って事物、現象を調べる活動を行い、自然を愛するとともに、生物、そして、自分自身も大切にすることができるようにする。

(釧路市こども遊学館と連携)

<対象>

小学4年生 11名

<期間>

平成18年7月22日~平成19年2月13日

回数(総時間):11回(14時間15分)

<区分>

- 教科 (理科)

授業連携

北海道・釧路市立旭小学校

自然に親しみ、意欲を持って事物、現象を調べる活動を行い、自然を愛するとともに、生物、そして、自分自身も大切にすることができるようにする。

(釧路市こども遊学館と連携)

小学4年生 11名

平成18年7月22日~平成19年2月13日

回数(総時間):11回(14時間15分)

回 |

実施日 |

時間 |

形式 |

人数 |

授業内容 |

|---|---|---|---|---|---|

1 |

90分 |

講義 |

59名 |

「宇宙時代と君たち」 講師:的川 泰宣(JAXA宇宙教育センター長 参加者:小学3・4・5年生(35名)、卒業生・父兄・教員(24名) 支援:浅野 眞 |

|

2 |

8月24日 |

45分 |

実験 |

11名 |

「空気と水のふしぎ」について学んでゆく。 空気でっぽうを自由に飛ばし(的あて・とばしっこなど)、どうして飛ぶのかを考える。 |

3 |

8月30日 |

90分 |

実験 |

11名 |

空気でっぽうを自由に飛ばし(的あて・とばしっこなど)、どうして飛ぶのかを考える。 |

4 |

8月31日 |

45分 |

授業 |

11名 |

空気でっぽうを飛ばしたことから、空気の性質についてを考える。 |

5 |

9月5日 |

90分 |

実験 |

11名 |

小さなスポンジ製の魚を入れた注射器に、空気を入れて実験をする。 |

6 |

9月13日 |

45分 |

実験 |

11名 |

小さなスポンジ製の魚を入れた注射器に、水を入れて実験をする。 |

7 |

9月14日 |

45分 |

授業 |

11名 |

今まで学んできたことから空気と水を比較し、それぞれの性質についてまとめる。 |

8 |

180分 |

授業 |

11名 |

「水ロケットの製作・試射」 支援:中山 雅茂(釧路市こども遊学館 学習担当 *雨天のため体育館で水を入れずに試射する。 支援:浅野 眞 |

|

9 |

45分 |

実験 |

11名 |

「水ロケット大会」 支援:中山 雅茂 |

|

10 |

90分 |

授業 |

9名 |

自分の課題を調べたり、話を聞くことにより、より宇宙への関心を深めることをねらいとする。 支援:中山 雅茂(釧路市こども遊学館 学習担当) 支援:浅野 眞 |

|

11 |

90分 |

授業 |

9名 |

「熱気球を作ろう!」 支援:中山 雅茂(釧路市こども遊学館 学習担当) 支援:菊池 亮(釧路市こども遊学館 学習担当) |

時間配分 |

学習内容 |

|---|---|

展開 (90分) |

「宇宙時代と君たち」 講師:的川 泰宣(JAXA宇宙教育センター長) 的川先生ご自身が学生のころ抱かれた宇宙への興味や関心が、現在へつながっていることをお話ししていただいた。 ・1955年(中学時代)に行われたペンシルロケット発射実験、1957年(高校時代)に打ち上げられた世界初の人工衛星「スプートニク1号」、1961年(大学時代)に初めて成功したソ連の宇宙飛行士 ・ガガーリンによる有人宇宙飛行など、学生時代の出来事に抱いた好奇心。 ・日本最初の人工衛星「おおすみ」や小惑星探査機「はやぶさ」、衛星を打ち上げるためのM(ミュー)ロケット開発の歴史など、宇宙開発によって培われてきた匠の心。 ・アポロ計画やスペースシャトルなど、命がけで行われている宇宙探求 ・宇宙開発の支えとなる冒険心。この好奇心・匠の心・冒険心が『自分が本当にやりたいこと』へとつながっていくのではないか。 |

<今回の授業の指導目標>

空気と水の性質を利用して、ロケット作りと飛ばす活動を通して、それらの性質をより深く理解することをねらいとする。

時間配分 |

学習内容 |

◎教師の活動 △生徒の活動 |

指導上の留意事項 |

|---|---|---|---|

導入 (100分) |

1.ロケット製作 (9月19日/100分) |

◎ロケットの作り方の手順、諸注意を話す。 △ロケット製作 |

・用具の使い方 |

展開 (115分) |

2.空気ロケット飛ばし (9月19日/80分) 3.水ロケット飛ばし (9月22日/35分) |

◎発射台へのセッティングの仕方 ◎ロケット発射についての諸注意 ◎ロケット発射補助 △空気ロケット発射 △飛んだ距離をはかる。 ◎空気ロケット飛ばしと同じ ◎水の量を考えさせながらセッティング △一番飛ぶと思われるだけ水を入れて、セッティングして、飛ばす。 |

・空気5気圧を空気入れで、入れさせる。 ・空気を入れる際、ペットボトルロケットが突然飛び出 す危険があるので、それらについて注意する。 ・ペットボトルの中身を空気だけの時、どのくらい飛ん だか記録し、水を入れた時、どのくらい飛ぶのか予想させる。 ・空気だけ入れた時と比較 |

まとめ (10分) |

4.空気と水の性質のまとめ (9月22日/10分) |

◎空気と水の性質についてまとめる。 △ロケット飛ばし(2回) 比較から、空気と水の性質についてまとめる。 |

<今回の授業の指導目標>

空気と水の性質を利用して、ロケット作りと飛ばす活動を通して、それらの性質をより深く理解することをねらいとする。

時間配分 |

学習内容 |

◎教師の活動 △生徒の活動 |

指導上の留意事項 |

|---|---|---|---|

導入 (100分) |

1.ロケット製作 (9月19日/100分) |

◎ロケットの作り方の手順、 諸注意を話す。 △ロケット製作 |

・用具の使い方 |

展開 (115分) |

2.空気ロケット飛ばし (9月19日/80分) 3.水ロケット飛ばし (9月22日/35分) |

◎発射台へのセッティングの仕方 ◎ロケット発射についての諸注意 ◎ロケット発射補助 △空気ロケット発射 △飛んだ距離をはかる。 ◎空気ロケット飛ばしと同じ ◎水の量を考えさせながら セッティング △一番飛ぶと思われるだけ水を入れて、セッティングして、飛ばす。 |

・空気5気圧を空気入れで、入れさせる。 ・空気を入れる際、ペットボトルロケットが突然飛び出す危険があるので、それら について注意する。 ・ペットボトルの中身を空気だけの時、どのくらい飛んだか記録し、水を入れた時、どのくらい飛ぶのか予想させる。 ・空気だけ入れた時と比較 |

まとめ (10分) |

4.空気と水の性質のまとめ (9月22日/10分) |

◎空気と水の性質についてまとめる。 △ロケット飛ばし(2回) 比較から、空気と水の性質についてまとめる。 |

<今回の授業の指導目標>

自分の課題を調べたり、話を聞くことにより、より宇宙への関心を深めることをねらいとする。

時間配分 |

学習内容 |

◎教師の活動 △生徒の活動 |

指導上の留意事項 |

|---|---|---|---|

導入 (5分) |

講師紹介 |

◎講師紹介 |

・教室にスクリーン、パソコン準備(パワーポイント) ・資料、宇宙年鑑、野口さんの宇宙食の資料他、準備 |

展開 (80分) |

質問に答える。 Aさんの質問 ・いつも夜空にある星は、だいたい全部で何個ありますか? Bくんの質問 ・なんでスペースシャトルにロケットのような物がついているんですか? Cくんの質問 ・スペースシャトルはなぜロケットを宇宙に置いていくのですか? ・宇宙に置いてきて、宇宙に害はないのですか? Dさんの質問 ・月にひびがはいったり、かけたりしないんですか? ・宇宙食で一番豪華な食べ物は何ですか? ・ブラックホールは、すいこまれると一生帰ってこれないのですか? Eさんの質問 ・宇宙食は何種類ぐらいあるのですか? Fくんの質問 ・太陽(地球、月、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星)は地球を1000とすると何倍?重力はどれくらいですか? Gくんの質問 ・太陽系とか、銀河系っていうけど、~系って、いくつあるんですか? ・日本でロケットは、何発飛ばしたんですか? Hくんの質問 ・アンドロメダにつくには、何年かかるんですか? ・太陽の温度は、何度ですか? ・ハレーすい星の速度は、どれくらいですか? ・地球はどのようにできたのですか? ・人間はなぜ出来たのですか? ・地球以外に生物はいますか? lくんの質問 ・野口飛行士が乗ったロケットは、どうやって飛んだんですか? ・宇宙服は、何gですか? ・ロケットは長さ何mくらいですか? ・一番小さいロケットは? ・ロケットは、どれくらいまであがりますか? ・ロケットは、何機あがっているんですか? ・ロケット打ち上げは、何回失敗していますか? ・ロケットを打ち上げるところは、何ヶ所ありますか? ・ロケットは、何枚羽が一番飛ぶんですか? |

△一人一人質問を発表する。 ◎それぞれの質問に答える △Aさんの答え ・肉眼で見える星の他に、まだまだたくさんの見えない星があるうえ、見えているのは北半球の星だけなので、その倍・・・ △Bくんの答え ・ロケットのようなものは宇宙に飛び出すためのほとんど燃料を入れたものでした。打ち上げ映像をパソコンで見て、みんな歓声をあげました。 △Cくんの答え ・打ち上げて切りはなされた物は、宇宙に行く前にきりはなされて、燃えてしまうそうです。ただし、一部だけは、海にしずんでいるそうです。宇宙では、小さな固まりがたくさんあるそうで、だからスペースシャトルは、後ろ向きに打ち上げて(後ろはいろいろなものが当たっても大丈夫なように作り)いるそうです。 △Dさんの答え ・月には、地球にあるような地殻変動があまりなく、ひびがはいるようなことはないそうです。 ・豪華な宇宙食は、野口さんが実際に食べた宇宙食をみんなで調べました。 ビーフストロガノフやラーメンなどいろいろ食べてますね。 ・吸い込まれたら帰ってこれません。 △Eさんの答え ・宇宙飛行士には、宇宙食の試食という楽しい活動もあるんだって。新メニューを必ず宇宙に持って行くそうですよ。約200種類あるって言ってたかな? △Fくんの答え ・いただいた宇宙年鑑でみんなで調べました。 めい王星(もう太陽系から外されたけれど)とっても小さいんだね。 △Gくんの答え ・~系、わたしたちが知らないだけで結構あるらしいね。 ・日本のロケットのことも、宇宙年鑑に詳しく書いてあって、失敗も書いてあったね。でも、成功したほうがはるかに多いね。 △Hくんの答え ・アンドロメダまで光の速さで、光の速さ自体1秒で地球7周半だから、もう想像できないくらい遠くだね。 ・太陽の温度、表面温度約6000度。 地球はどのようにしてできたのか。もしも生物がいるとしたら、人間はいないけれど、火星ともう一つの星に可能性があるそうです。 △lくんの答え ・宇宙服はどのくらいの重さか、インターネットで調べてみてほしいそうです。 ロケットの打ち上げ場所は、宇宙年鑑で調べました。日本は種子島にあるんですね。ロケットには羽がありません。 ・最後に一番小さいロケットと言うことで、1955年日本で初めて飛ばしたペンシルロケット(水平に飛ばしたそうです。)の復元したものを持ってきて下さいました。小学生で触ったのは、4年生が初めてだそうです。みんな手に取ってみて、ため息をしてました。 |

|

まとめ (5分) |

感想を話し合う。 |

△話を聞いてわかったこと、 感想を発表する。 |

<今回の授業の指導目標>

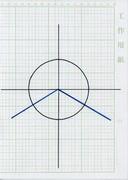

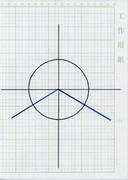

空気をあたためるとふくらむ、あたためられた空気は上にあがるという性質を熱気球を作って、確かめよう。

時間配分 |

学習内容 |

◎教師の活動 △生徒の活動 |

指導上の留意事項 |

|---|---|---|---|

導入 (5分) |

・ミニ熱気球をあげる。 (理科室) |

◎アルコールランプに火をつけたら、グループでふくろの口と底の部分をもって、アルコールランプの上へと指示 △班ごとに活動、ふくらんだら静かに手をはなす。 |

・アルコールランプの 使い方 ・ふくろが炎につかないように |

展開 (80分) |

・熱気球を作る。 (理科室) ・熱気球をあげる。 (屋体) |

◎6枚のビニール袋(A、B、C、D、E、F)の担当を決め、絵などをかかせる。 △担当を決めて絵をかく。 △ビニール袋を切る。 △ビニール袋をつなげる。 巨大な袋にする。 △熱気球の口にあたるところに色画用紙をはる。 ◎グループのみんなで、ミニ気球をあげた要領でふくろを持つように指示 △4回チャレンジ(各班2回) 屋体の天井まであがった。 |

・材料の準備 ・ビニール袋(40Lうす手6枚) ・ビニールの上下を気をつける ・ビニールテープではる ・色画用紙の口の部分をあわせてきる ・遊学館から(つつの下からガスバーナー)かりる ・えんとつに手をつけないように ・屋体が寒い方がよい |

まとめ (5分) |

・感想を話し合う |

・感想を出させる |

北海道・釧路市立旭小学校