ISEB学生派遣プログラム

【2022年度】第73回 IACパリ大会 NEW!

| 派遣期間 | 2022年9月16日(金)~9月25日(日) |

|---|---|

| 派遣先 | フランス・パリ |

主なスケジュール

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 17日(土) | ●ISEBプログラム(Orientation、Cross-Culture Workshop、Icebreaker Reception ) |

| 18日(日) | ●IACプログラム (Opening Ceremony、Plenary、Welcome Reception) ●ISEBプログラム(Head of Agency (HoA) Interactive Session) ●JAXAプログラム(JAXA理事長・理事懇談会) |

| 19日(月) | ●IACプログラム (Plenary、Technical Session、IP Session) ●ISEBプログラム(Lunchtime Session、Networking Night) |

| 20日(火) | ●IACプログラム (Plenary、Technical Session、IP Session) ●ISEBプログラム(Lunchtime Session) ●JAXAプログラム(星出宇宙飛行士対談) |

| 21日(水) | ●IACプログラム (Plenary、Technical Session、IP Session) ●ISEBプログラム (Public Day Activity STEM Outreach 、Cultural Activity) |

| 22日(木) | ●IACプログラム (Technical Session、Closing Ceremony) ●ISEBプログラム (Lunchtime Session、Culture Activity) |

| 23日(金) | ●ISEBプログラム (Culture Activity) |

| 24日(土) | ●JAXAプログラム(パリ市内の公立学校訪問) |

◆IAC(国際宇宙会議)について

International Astronautical Congress(国際宇宙会議、IAC)は、International Astronautical Federation(国際宇宙航行連盟、IAF)が主催する世界最大規模の宇宙会議です。毎年秋に開催され、最新の宇宙開発計画や学術研究成果の発表の場として、各国の宇宙機関、学者、研究者、企業、学生などが参加しています。IACは1949年に第1回が開催され、2022年には第73回がフランスのパリで開催されました。

◆ISEB学生派遣プログラムについて

本プログラムは、IAC公式プログラムに加え、ISEB参加機関・団体(AEM(Agencia Espacial Mexicana、メキシコ宇宙機関)、CNES(Centre National d'Etudes Spatiales、フランス国立宇宙研究センター)、CSA(Canadian Space Agency、カナダ宇宙庁)、ESA(European Space Agency、欧州宇宙機関)、JAXA(宇宙航空研究開発機構)、KARI(Korea Aerospace Research Institute、韓国航空宇宙研究院)、NASA(National Aeronautics and Space Administration、アメリカ航空宇宙局)、VSSEC(Victorian Space Science Education Centre、ビクトリア宇宙教育センター))が協力して実施する国際交流プログラムへの参加機会を大学生・大学院生に提供するものです。幅広い分野で将来の宇宙活動を担う学生に向け、学術・人材交流を通じて宇宙分野の知見を深め、国際理解と親善の促進、研究成果の発表を行うなど、人材育成を目的に毎年IAC会期中に実施しています。JAXAは、選抜した日本の大学生・大学院生を本プログラムに派遣しています。2022年度は、ISEB参加機関から派遣された83名(AEM:10名、CNES:3名、CSA:14名、ESA:24名、 JAXA:9名、KARI:8名、NASA:15名)の学生がこのプログラムに参加しました。

以下は、ISEB学生派遣プログラムに参加した日本の学生の皆さんの感想を交えた活動報告です。

※記載されている学生の所属大学・学年は、IAC2022当時(2022年10月現在)のものです。

◆ISEB プログラム① Orientation・Cross-Culture Workshop・Icebreaker Reception

ISEB派遣学生と職員が会場に集まり、各宇宙機関の教育長による自己紹介やプログラムに関するオリエンテーションが行われました。その後、学生たちはCross-Culture Workshopに参加し、主に異文化交流やプレゼンテーションスキルをテーマに会話の実践などを交えながら活動に取り組みました。最後にレセプションが開かれ、参加者同士交流を深めました。

参加学生の声

IAC 開催前⽇に開催されたCross Cultural Workshopではさまざまな⽂化的背景を持つチームが効果的に機能するためには何が必要かレクチャーを受けた。その中で特に興味深かった話が、相⼿の性格や有する背景によってプレゼンテーションの⽅法を変えなければならない、ということである。例えば、理論に基づいた論理的な説明を好む⼈もいれば、要点をまとめて結論から話して欲しい⼈も存在する。これは宇宙教育を通して⼦ども達に何かを教える際にも意識しなければならないと感じた。

IAC 開催前⽇に開催されたCross Cultural Workshopではさまざまな⽂化的背景を持つチームが効果的に機能するためには何が必要かレクチャーを受けた。その中で特に興味深かった話が、相⼿の性格や有する背景によってプレゼンテーションの⽅法を変えなければならない、ということである。例えば、理論に基づいた論理的な説明を好む⼈もいれば、要点をまとめて結論から話して欲しい⼈も存在する。これは宇宙教育を通して⼦ども達に何かを教える際にも意識しなければならないと感じた。

コロラド大学ボルダー校 江島彩夢

◆ISEB プログラム② Head of Agency Interactive Session、JAXAプログラム① JAXA理事長・理事懇談会

本セッションは、ISEBを構成する各国の宇宙機関長6名が ISZ (International Student Zone)* に集まり、学生たちの質問に答えていく対話形式で進行しました。その後、JAXA派遣学生は、JAXA山川理事長、石井理事との懇談会に参加しました。

セッションに参加した機関長等

- Jean-Marc Astorg, Director of Strategy, Centre national d'études spatiales (CNES)

- Lisa Campbell, President, Canadian Space Agency (CSA)

- David Parker, Director of Human and Robotic Exploration, European Space Agency (ESA)

- Hiroshi Yamakawa, President, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

- Sang-Ryool Lee, President, Korea Aerospace Research Institute (KARI)

- Pam Melroy, Deputy Administrator, National Aeronautics and Space Administration (NASA)

* ISZ (International Student Zone):ISEB学生の研究発表や人材交流の場として、IAC会場内に設置されるブースのこと。

参加学生の声

HoAインタラクティブセッションでは、幸運なことに自分の投稿した質問をCNESのトップに質問する機会をいただいた。自身の研究テーマであるデブリ問題をはじめとする宇宙開発の持続可能性についてフランスをはじめ各国の取り組みなど意見として伺うことが出来た。それ以外にも各国の宇宙機関のトップを間近で見て、その佇まいにおいても憧れの的であると感じた。中でもCSAの方は予め質問に対する解答を書き起こしており、学生にも問いかけるなどといった姿勢が印象的だった。また、セッション後にはJAXAの山川理事長が派遣学生とお話をする機会を作ってくださった。JAXA理事長として、宇宙開発における日本のプレゼンスや今後の展望、また仕事に対する考え方など直接伺う事ができた。これらの経験は、将来自分が航空宇宙の分野にどのように携わっていくか考えるうえで大変貴重な経験になった。

HoAインタラクティブセッションでは、幸運なことに自分の投稿した質問をCNESのトップに質問する機会をいただいた。自身の研究テーマであるデブリ問題をはじめとする宇宙開発の持続可能性についてフランスをはじめ各国の取り組みなど意見として伺うことが出来た。それ以外にも各国の宇宙機関のトップを間近で見て、その佇まいにおいても憧れの的であると感じた。中でもCSAの方は予め質問に対する解答を書き起こしており、学生にも問いかけるなどといった姿勢が印象的だった。また、セッション後にはJAXAの山川理事長が派遣学生とお話をする機会を作ってくださった。JAXA理事長として、宇宙開発における日本のプレゼンスや今後の展望、また仕事に対する考え方など直接伺う事ができた。これらの経験は、将来自分が航空宇宙の分野にどのように携わっていくか考えるうえで大変貴重な経験になった。

九州大学 吹井柊太

◆ISEB Program ③ Lunchtime Session

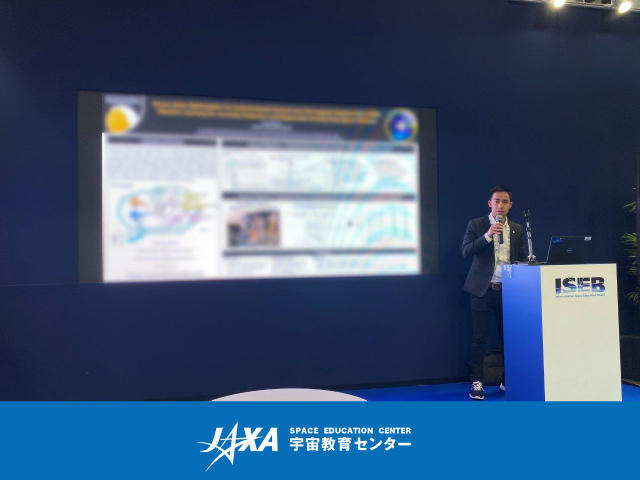

3日間にわたり、ISEB学生やISZに立ち寄った聴衆に対して研究発表を行いました。JAXA派遣学生は、進行役を含め6名が登壇しました。

参加学生の声

ランチタイムセッションは、お昼時に各宇宙機関の派遣学生の代表者が自身の研究活動などを紹介するセッションでした。私は修士課程で取り組んだ「超小型飛行機を用いた火星ダスト観測ミッションの検討」について発表しました。英語でかつ対面での発表は初めてでしたが、本番は緊張し過ぎずに程良い緊張感で臨むことができました。これは、当日の朝ギリギリまでホテルで他の発表者と一緒に練習を積んだ成果が発揮されたのだと思われます。僅か3分の発表で、かつ聴衆が専門外の方が多い場合にどのような発表構成にすれば良いかを考えるのは大変でしたが、非常に貴重な経験を得られたと思います。

ランチタイムセッションは、お昼時に各宇宙機関の派遣学生の代表者が自身の研究活動などを紹介するセッションでした。私は修士課程で取り組んだ「超小型飛行機を用いた火星ダスト観測ミッションの検討」について発表しました。英語でかつ対面での発表は初めてでしたが、本番は緊張し過ぎずに程良い緊張感で臨むことができました。これは、当日の朝ギリギリまでホテルで他の発表者と一緒に練習を積んだ成果が発揮されたのだと思われます。僅か3分の発表で、かつ聴衆が専門外の方が多い場合にどのような発表構成にすれば良いかを考えるのは大変でしたが、非常に貴重な経験を得られたと思います。

東京大学 金子賢人

◆ISEBプログラム④ Networking Night

Networking Nightでは、ISEB学生とスタッフのほか、産官学の宇宙分野で活躍する各国のスペシャリストが招かれ、幅広い交流機会が得られました。

◆JAXAプログラム② JAXAセッション

JAXA派遣学生がISZで、火星探査や人工衛星、宇宙線などに関するアウトリーチ活動を小型の宇宙線検出器や人工衛星の模型、VR体験などを交えて紹介しました。ISEB学生や多くのIAC来場者が参加をし、セッションは大盛況でした。

参加学生の声

派遣学生が日頃行なっているそれぞれの宇宙教育活動について紹介するセッションで、私は派遣学生の1人である小林さんのお手伝いで体験型コンテンツの紹介を担当しました。専用のARメガネをかけると、目の前でアポロ11号の着陸シーンを観ることができるというコンテンツで、常に数人の列ができるくらい人気でした。<中略>また、このセッションには、浴衣を着て臨みました。日本っぽさを出したかったのと、どれくらい人が集まってくれるか検討がつかなかったので、アイキャッチとして活用しようという作戦でした。作戦は見事的中し、ISEBで知り合いになった学生はもちろん、ブースの前を通りかかった方々にも参加していただけました。様々な方々とJAXAセッションで紹介しているコンテンツの話や、研究の話まで幅広く交流することができ、非常に有意義なセッションだったと思います。

派遣学生が日頃行なっているそれぞれの宇宙教育活動について紹介するセッションで、私は派遣学生の1人である小林さんのお手伝いで体験型コンテンツの紹介を担当しました。専用のARメガネをかけると、目の前でアポロ11号の着陸シーンを観ることができるというコンテンツで、常に数人の列ができるくらい人気でした。<中略>また、このセッションには、浴衣を着て臨みました。日本っぽさを出したかったのと、どれくらい人が集まってくれるか検討がつかなかったので、アイキャッチとして活用しようという作戦でした。作戦は見事的中し、ISEBで知り合いになった学生はもちろん、ブースの前を通りかかった方々にも参加していただけました。様々な方々とJAXAセッションで紹介しているコンテンツの話や、研究の話まで幅広く交流することができ、非常に有意義なセッションだったと思います。

総合研究大学院大学 榎木谷海

◆ISEBプログラム⑤ Public Day Activity STEM Outreach

IACの一般公開日(Public Day)に、パリの小学生約180名をISZに招き、STEM教育を目的とするワークショップを実施しました。太陽嵐や惑星の動き、人工衛星の運用、宇宙飛行士の身体訓練などをテーマに複数のブースが設けられ、子供たちは順番にブースを回って体験学習をしました。

◆JAXAプログラム③ JAXA派遣学生による特別授業

対面授業

パリ市内にあるジャン・ド・ラ・フォンテーヌ公立中学・高等学校を訪問し、小学校6年生~中学生を対象にJAXA派遣学生が特別授業を行いました。 授業では、科学・工学に興味を持つきっかけとして、紙飛行機製作を取り上げました。派遣学生が解説を交えながらサポートすることで、生徒たちに飛距離を伸ばす方法を考えてもらいました。その後、各自が製作した紙飛行機で飛距離を競うコンテストをおこない、楽しく学んでもらうことができました。

参加学生の声

JAXA独⾃のプログラムとして⾏われた現地公⽴学校での対⾯授業では、紙⾶⾏機製作を通した宇宙航空⼯学の基礎を体験する授業を企画・運営した。それまでもいくつかのサイエンスアウトリーチ活動に参加した経験を活かし、授業を受講した⽣徒さんたちへの説明の仕⽅や、⽣徒たちとのコミュニケーションの取り⽅を工夫した。これまでの経験とは異なり、⽇本語ではなく英語でのコミュニケーションが必要な場⾯もあったが、ゆっくり丁寧に英語で説明し、保護者会の方々の協⼒もあったため、授業は円滑に実施することができたと考えている。

JAXA独⾃のプログラムとして⾏われた現地公⽴学校での対⾯授業では、紙⾶⾏機製作を通した宇宙航空⼯学の基礎を体験する授業を企画・運営した。それまでもいくつかのサイエンスアウトリーチ活動に参加した経験を活かし、授業を受講した⽣徒さんたちへの説明の仕⽅や、⽣徒たちとのコミュニケーションの取り⽅を工夫した。これまでの経験とは異なり、⽇本語ではなく英語でのコミュニケーションが必要な場⾯もあったが、ゆっくり丁寧に英語で説明し、保護者会の方々の協⼒もあったため、授業は円滑に実施することができたと考えている。

東北大学 佐藤晋之祐

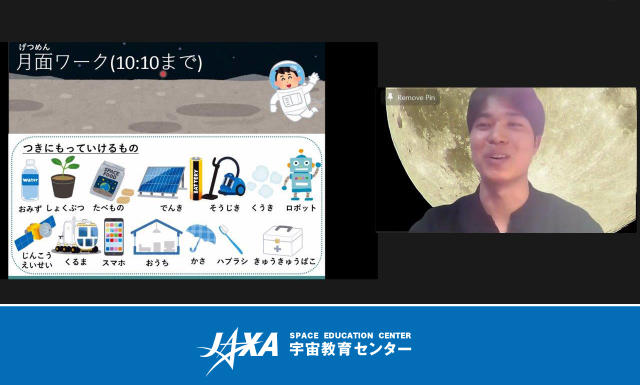

オンライン授業

パリから帰国後、JAXA派遣学生は、日仏文化学院パリ日本人学校の小中学生を対象に日本からオンラインで特別授業を実施しました。小学校低学年の生徒には、月での生活をテーマに授業を行い、地球との環境の違いや人が生きていくうえで必要なことについて考えてもらいました。また、小学校高学年から中学生の生徒には、「コミュニケーションパズル」*1を使って、宇宙飛行士と地上の管制官が協力して作業を行う際のコミュニケーションの難しさを体験してもらいました。派遣学生のアドバイスをもとに、生徒たちはわかりやすいコミュニケーションに努めながらパズルを完成させました。

- *1「コミュニケーションパズル」はJAXA宇宙教育センターの宇宙教育教材の1つである、

「コミュニケーション力をきたえよう!」で使用する教材です。

おわりに・・・

今年度は9名の学生がJAXAの派遣学生としてISEBプログラムに参加しました。JAXA派遣学生の参加報告書より一部抜粋した文章を掲載いたします。

「本プログラムを通じて得られたこと」

江島彩夢(コロラド大学ボルダー校 航空宇宙工学科 Bioastronautics専攻 博士課程3年)

本プログラムを通じて得られた最⼤の成果は世界中の宇宙開発のプレーヤーと繋がれたことである。プログラム中は様々なネットワーキングイベントが用意されており、様々な参加者と繋がりを持つことができた。特に、IAC では若⼿参加者が多いことに驚いた。国際化が加速している宇宙産業において、今後の宇宙開発を担う若⼿間の繋がりは特に重要であると私は考えている。ISEB/IACはこうした若⼿のネットワークを構築する絶好の場であり、その繋がりを本プログラムを通じて得られたことは特に良かったと感じている。IAC のテクニカルセッションを通して、普段あまり触れることのない、⽶国外の有⼈宇宙関連研究について知ることができたのも本プログラムに参加して良かったことだと感じる。

「今後の進路選択において本プログラムの参加経験が与えた影響」

榎木谷海(総合研究大学院大学 物理科学研究科・宇宙科学専攻 博士課程1年)

多いに影響していると思います。現在、私は博士卒業後の進路は今の所企業就職を考えており、これまでは国内の企業のみを考えていました。大学生の頃から、研究者になるか、もしくは行きたい企業があり、あまり他の企業について関心がありませんでした。しかし、今回のプログラムを通じて国内のみならず様々な企業と接する機会を得たこと、また多種多様な業種を知ったことで自身の成し遂げたいことの輪郭が、参加する前よりもはっきりしました。悩んだ結果、結局国内の企業に就職することになるかもしれませんが、視野を広く持って企業選びをすることで、同業の特色や進んでいる点を把握することに役立つと思います。

「今後の進路選択において本プログラムの参加経験が与えた影響」

榎本晴日(東京工業大学理学院 地球惑星科学系 修士課程2年)

学会の参加及びISEB学生との交流を通じ、宇宙分野における国際協働の重要性を強く認識した。語学学習は無論大事だが、国際的に協働して成果を生み出すにはお互いの価値観の理解が大事だと強く感じた。この価値観の理解は単に英語を学んでいるだけでは得られず、異なるコミュニティに進んで入りコミュニケーションを取ること、相手の価値観を理解したいという誠実な姿勢こそが最も重要だと感じた。今後も目の前の機会を大切にし、多くの経験を得ることで国際的に協働し成果をあげることが出来る人材になりたい。

「今後の進路選択において本プログラムの参加経験が与えた影響」

金子賢人(東京大学大学院 工学系研究科航空宇宙工学専攻 博士課程1年)

本プログラムで今後の進路を確定するところまでは到達できていませんが、今後就職活動をする際に非常に大事なことに気づくことができました。それは民間企業あるいは宇宙機関のブースに足を運ぶ際に、ただ説明を受けるのではなく自分のことも知ってもらい、自分がその組織でどう活躍できるかをアピールすることの重要性です。また、自分の専門が直接生かすことが難しい場合には、どのような側面で活躍できるかを、その組織の人とともに話すことができたのは非常に良い経験でした。元々分野が異なるためにしっかりと意識していなかった企業を、進路の選択肢の1つにできたのは非常に有意義でした。このように行動できるようになったのは、JAXAの派遣学生の中で、そのように行動する方がおり刺激を受けたためです。高い意識を持つ派遣学生と一緒に今回のプログラムに参加することができ本当に恵まれていたと思います。

「今後の進路選択において本プログラムの参加経験が与えた影響」

佐藤晋之祐(東北大学大学院 理学研究科地球物理学専攻 修士課程1年)

現時点では、私⾃⾝の今後の進路選択に今回のISEBプログラムの経験は影響を与えていないと考えている。しかし、ISEBプログラムの中で形成できたコネクションや、コミュニケーション能⼒は、今後の研究⽣活において大いに役に⽴つと期待している。ISEBプログラムの直前にベルギーで⾏われた学会に出席した際には、初対⾯の研究者とのコミュニケーションに対して不安や緊張を強く感じていた。それは、英語で海外の方々とどのようにコミュニケーションを取れば良いのか、経験や知識が足りなかったからである。しかし、先述したエレベーションピッチを始めとしたコミュニケーションのポイントを本プログラムを通していくつも学んだことで、そうした不安や緊張を減らすことができると考えている。私は、博⼠課程で海外留学を予定しており、さらにその後は海外研究機関での研究を視野に入れているため、グローバルな視点や、それを踏まえたコミュニケーションの能⼒が今後必要となる。エレベーションピッチを、今後の学会などで海外の研究者と対⾯し⾃⼰紹介をしたり、発表のライトニングトークをする際に活かすことで、円滑な研究議論につながると考えている。

「本プログラムを通じて得られたこと」

佐藤匠(日本大学 理工学研究科航空宇宙工学専攻 修士課程2年)

自分が行っている活動や自分が見えている景色は小さなアクションで変わることができると身をもって感じたことです。ISEB で出会った学生のほとんどの人は主体的に動き、自分を色々な場でアピールして、新しい環境を手に入れたりや自身のプロジェクトに協力してくれる人を見つけるなど次のアクションを積極的に取り、自身の力で貪欲に手に入れていたことです。私も彼らの姿に感化されて、色々な人に積極的に話しかけ、自分自身の世界やコミュニティをひろげていきました。本プログラムを通じて得られた3つのことを今後の人生にもいかしていこうと思います。

田久保勇志(ジョージア工科大学 航空宇宙工学部 4年)

各宇宙機関から派遣された学生たちと多種多様な話ができたのはとても楽しい時間になりました。よく読んでいる論文の先生のもとで働いている学生もかなりいて、1週間宇宙の話ばかりして飽きない仲間たちが世界中にいることを認めることができました。プログラム中もグループワークや各機関ごとの発表などがふんだんに盛り込まれており、様々な人と協力しながらプログラムを消化できるようにデザインされていることで、全体で80人を超える参加者たちと最低でも1~2回は話す機会があってよかったなと思っています。また、JAXAの生徒用にセットアップしてくださった山川理事長、そして星出宇宙飛行士との対談は夢のような経験になりました。通常世界中を飛び回っている要人たちが一堂に会して、教育プログラムを通してかなりの時間を割いてお話しできる機会は、ISEB派遣でないと得られない経験だな、と強く感じました。

吹井柊太(九州大学工学府 航空宇宙工学専攻 修士課程2年)

コロナ禍でこれまで出た学会はオンラインであったため今回のIACが自分にとって初めての対面学会参加となった。いくつかのセッションに参加したりブースを訪れたりする中で強く感じたのは、自分の研究を対外的に発表するだけでなく、学会そのものが自分と外部をつなぐネットワーキングの場であるという事であった。論文の著者欄でしか見てこなかったスター研究者やVIP、企業の関係者が目の前にいて、そうした人たちと交流する機会を得ることが出来たのは非常に刺激的であった。自分をアピールするために、企業の担当者とお話しする際に名刺など自分を紹介する簡単なものを用意しておくとよいと思った。 <中略>また、研究内容をLunch Time Sessionでプレゼンする機会や、JAXAセッションでアウトリーチ活動の発表など比較的多くの発表機会を頂いた。日本では英語でこのような形の発表を行う機会が少なく、発表本番に向けて原稿を練り自信をもって発表できるよう練習するプロセスをたどることができた。